当前位置:首页 > 瓷器 > 釉色 > 珐琅彩 > 珐琅彩

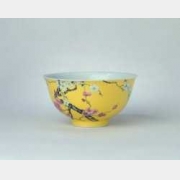

清雍正黄地珐琅彩桃花纹杯档案

![]() 时间:Apr 20人围观

时间:Apr 20人围观

本文是关于清雍正黄地珐琅彩桃花纹杯的藏品赏析和鉴宝档案,包括和藏品相关的珐琅彩,珐琅,引首,闲章,蓝料彩,雍正珐琅彩等扩展内容,还包括藏品的高清图片,工艺,材质,来源,尺寸和详细介绍。

藏品名称:清雍正黄地珐琅彩桃花纹杯

所在藏馆:北京故宫

估价价格:馆藏文物,暂无估价。

文物来源:清宫旧藏。

文物类别:瓷器

藏品年代:清雍正

材质:黄地珐琅彩

功能:杯

款识:雍正御制

尺寸:高4.5厘米,口径7.4厘米,足径2.8厘米

清雍正黄地珐琅彩桃花纹杯档案:

杯撇口,弧腹,圈足。杯内光素无纹饰。外部黄色地上一侧绘桃树一株及两枝梨花,另一侧题写五言诗句。引首钤“佳丽”,句末钤“金成”、“旭映”红彩篆体闲章。圈足内施白釉。外底署外底署蓝料彩楷书“雍正御制”双行四字款,外围蓝料彩双方栏。“蜡珠攒作蒂”一句,出自唐代诗人温庭筠《海榴》诗。

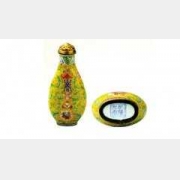

图片内容:清雍正黄地珐琅彩桃花纹杯闲章及诗句

图片内容:清雍正黄地珐琅彩桃花纹杯底部

扩展阅读:

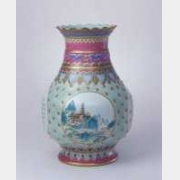

珐琅彩:彩瓷品种之一。系清代康熙晚期在康熙皇帝的授意下,将铜胎画珐琅技法成功地移植到瓷胎上而创烧的彩瓷新品种。以雍正、乾隆时期的产量最大,乾隆以后即少有制作。乾隆时期,宫中收藏的珐琅彩瓷器曾集中存放在端凝殿,据档案记载有400多件。按照清代宫廷档案记载和珐琅彩瓷器原盛匣之标识,珐琅彩瓷器之正式名称应为“瓷胎画珐琅”。珐琅彩瓷器是专供帝后玩赏的艺术品,宫廷控制极为严格。制作它所需要的白瓷胎由景德镇御窑厂提供,运送到宫廷后,在皇帝的授意下,于内务府造办处珐琅作由宫廷画家精心彩绘,宫廷写字人题写诗句、署款,最后入炭炉经600℃左右焙烧而成。珐琅料是一种人工烧炼的特殊彩料,雍正六年(1728年)以前需依赖从欧洲进口,雍正六年以后,清宫造办处已能自炼20余种珐琅料,而且色彩种类比进口彩料更为丰富,遂使珐琅彩瓷器的生产获得突飞猛进的发展。康熙时期的珐琅彩瓷器多以胭脂红、蛋黄及蓝色作地,还有一类特有的在宜兴紫砂胎上画珐琅彩的器物。典型雍正、乾隆时期的珐琅彩瓷器是诗、书、画、印相结合的艺术珍品,是中国古代彩瓷工艺臻达顶峰时期的产物。那些形状看似普通的珐琅彩盘、碗、瓶等,已摆脱被用作餐具的功能,纯属能给人们视觉带来美的享受的艺术珍品。

珐琅:珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

引首:中国书画手卷的专业术语。指在本幅前面所留的空白纸方,一般用以题写书画名称或高度概括的品评,多为四字,与画心之间有隔水分开。因开卷时首先见其,故称“引首”,最早在明初出现。

闲章:镌刻诗词成语的印章,一般钤盖在书页上。为区别于公章与名章,故称为闲章。

蓝料彩:珐琅彩料中的一种。康熙时期珐琅彩料都从国外进口,雍正六年(1728年)宫中自炼珐琅彩料成功,色彩达18种之多,单独以某一种色料绘画瓷器仅见红料彩与蓝料彩两种。画法始于雍正时期,盛行于乾隆时期,嘉庆、道光时期仍有少量生产。

雍正珐琅彩:创烧于康熙晚期的珐琅彩瓷,至雍正时发展到一个全新时期,它一改康熙珐琅彩多在色地上画图案装饰的风格,而在白色釉地上以工笔重彩画描绘花鸟、山水、竹石等,同时配以相应的题诗,使中国传统画中所讲究的诗、书、画、印画法在珐琅彩瓷上得到完美的体现。雍正时善以单一彩料绘画形成画面色调淡雅、柔和的特点。

上述就是关于清雍正黄地珐琅彩桃花纹杯的详细介绍,使用“鉴宝档案”网站的顶部搜索功能可以查询到更多类似文物、藏品。

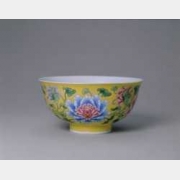

下一篇:清雍正黄地珐琅彩梅花纹碗档案